我国科学家成功实现无串扰的量子网络节点

量子网络可由不同的物理载体实现,离子阱是其中最有潜力的物理系统之一。离子-光子纠缠是实现离子阱量子网络的关键步骤,但该操作会影响离子存储比特,导致信息丢失。为避免这种串扰现象,研究人员通常采用不同种类的离子来分别产生离子-光子纠缠和存储量子信息,抑制串扰误差。然而,这种方法往往需要的器件成本较高,在操作中还需精细控制不同种类离子的比例和位置,且不同离子间的协同冷却效率低,操作难度大。

图为无串扰量子网络节点演示图。

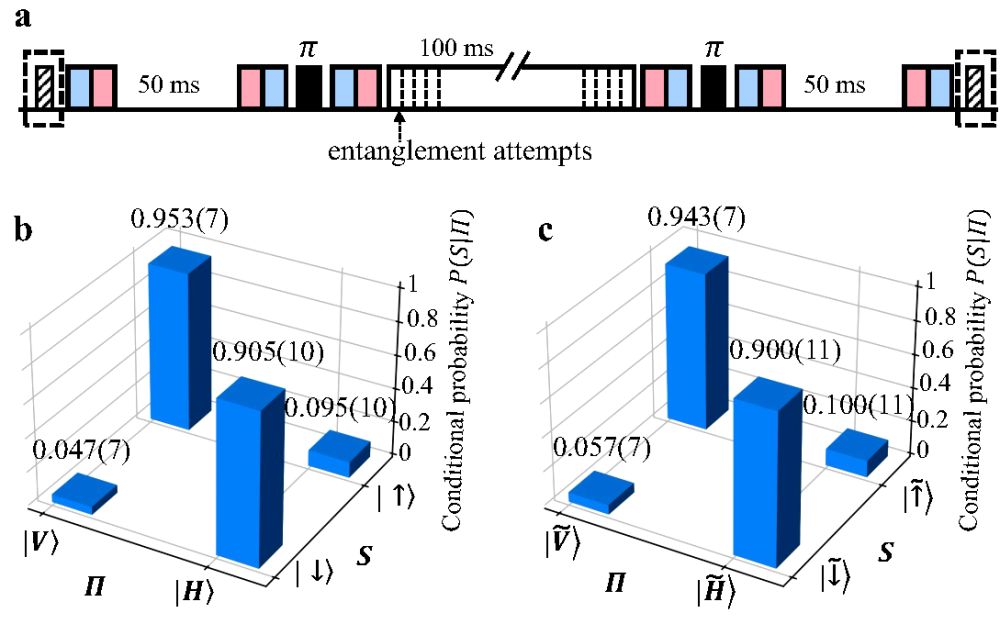

实验发现,通过此方法制备出的通讯比特,可在数百毫秒的时间内生成离子-光子纠缠;通过自旋回波方法可延长存储比特的存储寿命,实现相干时间达到秒量级的存储量子比特。通过比较有无离子-光子纠缠生成操作时存储比特的保真度变化,研究人员证实了两种量子比特之间低于实验精度的串扰误差,从而实现了无串扰的量子网络节点。

图为清华大学交叉信息研究院博士生冯路(左)和助理研究员黄园园(右)正在实验室研究。

中国科学院院士、清华大学交叉信息研究院教授段路明表示,相较于此前采用不同种类离子产生离子-光子纠缠和存储量子信息的方案,这一新方案在硬件上极大简化了实验系统,保证了信息传播及存储的效果,向未来量子计算机和量子网络的模块化迈出了重要一步。